Editorial du « Monde ». Des monuments honorant des figures de la traite négrière et de l’esclavage ont été pris pour cible, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter et du meurtre de George Floyd, le 25 mai à Minneapolis (Minnesota). De fait, leur présence dans nos villes, sans la moindre explication, pose problème à une époque où descendants d’esclaves et héritiers de ceux qui se sont enrichis en en faisant commerce vivent ensemble et ont besoin d’une histoire partagée.

La France, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Portugal, comptent parmi les principaux Etats européens à avoir pratiqué le commerce triangulaire. Le fait que d’impressionnantes fortunes aient été constituées sur cette ignominie qui consistait à vendre des êtres humains est amplement documenté. Des livres, des musées, notamment à Bordeaux, Nantes ou La Rochelle, contribuent à faire connaître au public cette part sombre de l’histoire de France.

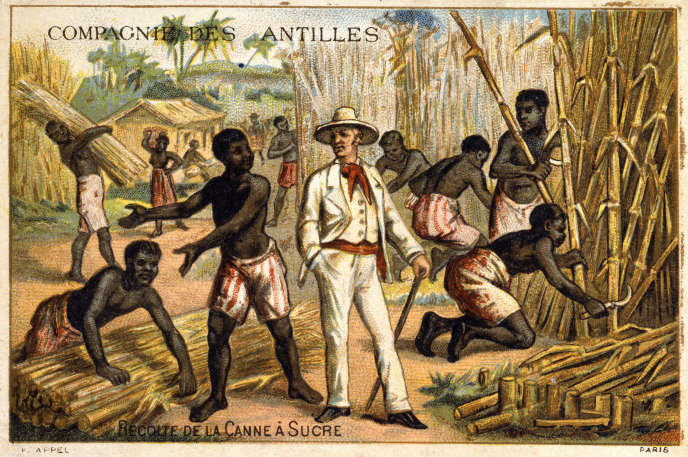

Un large volet de cette réalité reste pourtant occulté : le passé négrier de certaines entreprises. Qui sait que l’assureur Axa compte, parmi ses lointains ancêtres, une compagnie créée en 1816 grâce à une fortune tirée de plantations de canne à sucre peuplées d’esclaves ? Que des barriques de cognac Hennessy auraient pu être échangées contre des esclaves africains ? En enquêtant, Le Monde a débusqué plusieurs exemples de sociétés autrefois impliquées, plus ou moins directement, dans la traite négrière ou dont la prospérité repose sur la perception des indemnisations financières versées par l’Etat français aux propriétaires d’esclaves après l’abolition.

Au Royaume-Uni, ces faits sont largement connus. Des universitaires londoniens ont constitué, depuis 2009, une banque de données répertoriant les bénéficiaires des indemnisations et leurs ancêtres. Le quotidien The Guardian s’est engagé à explorer les activités de son fondateur, John Edward Taylor, prospère négociant en coton à Manchester. Les banques Barclays et HSBC, ou la compagnie d’assurances Lloyd’s, ont reconnu récemment qu’une partie de leurs fondateurs ou ex-administrateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Elles ont présenté des excuses au public et se sont engagées à promouvoir la diversité.

Par contraste, le silence ou le déni prévalent en France. Les entreprises concernées allèguent une évidence : leurs activités actuelles n’ont rien à voir avec ce passé révolu. Elles craignent la publicité négative que provoquerait, croient-elles, toute association de leur nom à une histoire tragique. Certaines hésitent même à contribuer à la nouvelle Fondation pour la mémoire de l’esclavage pour la même raison.

Cette occultation ne saurait perdurer. Pourquoi les entreprises qui acceptent désormais leur responsabilité sociale et environnementale n’assumeraient-elles pas leur responsabilité historique ? Des chercheurs préparent une base de données sur les propriétaires d’esclaves. Mais aucune des bourses d’études accordées par la Banque de France ou la Caisse des dépôts, dont l’histoire croise pourtant celle de l’esclavage, n’est consacrée à la traite négrière. Liées à l’Etat, ces institutions devraient donner l’exemple.

Incalculable en raison du temps, l’indemnisation individuelle des descendants d’esclaves doit être remplacée par une réparation de la connaissance, qui suppose elle aussi des budgets. En la matière, la transparence et l’information du public, l’encouragement à la recherche, à la diffusion des savoirs et à l’éducation antiraciste, constituent des exigences dans une société riche de sa diversité. Mais aucun vivre-ensemble ne peut se construire sur l’oubli des tragédies du passé.

Le Monde

[spacer style="1"]

La traite négrière, passé occulté par les entreprises françaises

Bien avant son apparition dans les rayons de supermarchés, la célèbre anisette Marie Brizard, née à Bordeaux au milieu du XVIIIe siècle, remplissait les cales des navires négriers. Elle s’échangeait sur les côtes africaines contre des esclaves, transportés ensuite de l’autre coté de l’Atlantique pour travailler de force dans des plantations de canne à sucre. La liqueur figurait sur la liste des « marchandises de traite » chargées dans les ports français. La traite négrière n’a pas laissé en héritage que des statues ou des plaques de rue. Elle a donné naissance à des fortunes discrètes, dont la trace a été perdue au gré des fusions, acquisitions et changements de nom.

Pour la première fois, la Royal Bank of Scotland, la Lloyds Bank, la Bank of England (BoE) ou encore le brasseur Greene King ont reconnu en juin, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, qu’une partie de leurs fondateurs ou ex-administrateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Les entreprises de l’Hexagone sont bien plus silencieuses. Aucune n’a reconnu sa responsabilité ou présenté des excuses, alors que 4 000 expéditions négrières ont quitté la France, entre le milieu des XVIIe et XIXe siècles. « Les expéditions négrières quittant le seul port de Liverpool ont été beaucoup plus nombreuses que dans tous les ports français réunis pendant deux siècles », précise toutefois l’historien Eric Saugera.

Ouvrons les archives et intéressons-nous par exemple à Jacob du Pan, ancien colon de Saint-Domingue, qui arrive dans l’Hexagone peu après que l’île a déclaré son indépendance sous le nom d’Haïti, en 1804. Grâce à une fortune tirée des plantations de canne à sucre peuplées d’esclaves, il cofonde en 1816 la Compagnie dʼassurances mutuelles contre lʼincendie de Paris, qui se fondra plus tard dans les Assurances du groupe de Paris, rachetées par Axa en 1989.

Un passé ignoré

« La mutuelle en question n’a pas eu d’activité liée à l’esclavage », se défend aujourd’hui l’assureur français, tout en reconnaissant les faits. Il ajoute : « Nous ne pouvons, hélas, pas changer ce qui s’est passé ailleurs et avant nous. » Plus surprenant : Axa dit ignorer le nom des fondateurs d’une petite entreprise créée en 1816 à Rouen et qu’il considère comme son « ancêtre », à l’époque où la ville était très active dans « l’économie esclavagiste ». L’entreprise vient pourtant de célébrer le bicentenaire de la naissance de la Compagnie d’assurances mutuelles contre l’incendie dans les départements de la Seine-Inférieure de l’Eure, et elle y a même consacré un ouvrage à cette occasion.

Lire aussi notre éditorial : Les entreprises françaises doivent affronter leur passé négrier

Le passé d’autres entreprises est plus transparent mais ignoré. Le Monde a ainsi retrouvé dans le registre du tribunal de commerce le nom d’une célèbre maison de négociants encore en activité, et autrefois impliquée dans la traite négrière. Certes, l’activité de la Société française pour le commerce avec l’Outre-mer (SFCO) s’est dématérialisée depuis sa création, en 1685 : le commerce colonial a été remplacé par la gestion d’investissements financiers « ayant un fort impact social et environnemental ». Dans une interview accordée aux Hénokiens, une association internationale d’entreprises familiales et bicentenaires, Diego Gradis, qui se présente comme le « 13e chef de la maison Gradis », attribue la « bonne santé » de l’entreprise à « l’attachement à des valeurs transmises de génération en génération ».

Selon Frédéric Régent, historien à l’université Paris-I, « les expéditions négrières représentaient environ 5 % de celles de la maison Gradis à la fin du XVIIIe siècle». A cette époque, la traite est un commerce occasionnel, voire opportuniste. « Plus de la moitié des armateurs négriers bordelais ne font d’ailleurs qu’une seule expédition, attirés par des rendements qui sont potentiellement parmi les plus élevés, mais aussi les plus risqués », explique Eric Saugera. Les navires peuvent disparaître en cas de révolte des esclaves, ou même être capturés par des pirates. En moyenne, 13 captifs sur 100 meurent pendant la traversée atlantique. Certains se suicident en se jetant à la mer, meurent de maladie ou sont tués pour prévenir toute révolte. Une fois arrivés à destination, leur espérance de vie ne dépasse pas dix ans.

Draperies et eau-de-vie

Vers la fin du XVIIIe siècle, cette traite négrière représente, selon Frédéric Régent, au moins 4 % à 5 % de l’économie française et offre de nombreux débouchés aux marchands. Car les capitaines de navires négriers doivent acheter fusils, verreries, barres de fer et de cuivre, draperies ou encore eau-de-vie, pour les échanger ensuite contre des esclaves en Afrique.

A Cognac, de nombreuses barriques d’eau-de-vie sont ainsi envoyées dans les ports de Rochefort ou de Bordeaux pour être embarquées dans des navires. C’est à cette époque, en 1765, que Richard Hennessy fonde la maison du même nom, tombée depuis dans l’escarcelle du groupe de luxe LVMH. Le producteur de cognac dit « n’avoir trouvé aucun document d’archive » attestant une quelconque implication dans ce commerce triangulaire, même si sa directrice de la communication, Cécile François, reconnaît que « le système de traçabilité des barriques négociées à l’époque ne permet pas toujours d’identifier les destinataires finaux ». La plupart des exportations de Hennessy, à l’époque, partent vers l’Europe du Nord. Or, comme le remarque l’historien Jean-Christophe Temdaoui, « l’eau-de-vie de Cognac était bien souvent achetée en Angleterre ou en Europe du Nord par des négociants, avant d’être réexpédié en Afrique par des commerçants négriers ».

« Il y a en France un déni largement assumé au sein de l’establishment économique sur ces questions historiques » Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage

La traite négrière enrichit des négociants qui réinvestissent leur fortune dans la création de la Banque de France, à l’époque une banque privée adossée à l’Etat. L’institution préfère cependant minimiser ces liens : « Une minorité des 18 régents et censeurs qui fondèrent la Banque de France semble avoir directement bénéficié de l’esclavage », assure l’établissement.

L’esclavage a rapporté de l’argent, même au moment de son abolition. En 1825, l’Etat français impose à Haïti, qui vient d’arracher son indépendance, une dette considérable en guise de compensation pour les propriétaires français ayant perdu leur propriété esclavagiste. Puis ce même Etat verse une compensation aux propriétaires de La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, du Sénégal et de quelques territoires de Madagascar lors de l’abolition de l’esclavage, en 1848. Cette année-là, la France compte 248 560 esclaves dans ses colonies. Les compensations coûteront à l’Etat français 7,1 % de ses dépenses publiques en 1849 et donneront naissance à de nouvelles aventures entrepreneuriales.

« Contrairement à ce que l’on observe à l’étranger – à la fois dans les grandes entreprises et les universités – il y a en France un déni largement assumé au sein de l’establishment économique sur ces questions historiques », déplore Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Il a fallu la création de la base de données « Legacies of British Slave-Ownership » publiant la quasi-totalité des informations sur les expéditions négrières, par des chercheurs de la University College London (UCL), pour que les entreprises anglo-saxonnes reconnaissent leurs liens avec la traite transatlantique.

A l’initiative d’universitaires français, le projet Repairs, qui rassemble les noms des bénéficiaires et les montants des compensations versées aux propriétaires d’esclaves, doit être dévoilé cet automne. « En France, peu d’historiens économiques se sont intéressés à l’esclavage », reconnaît l’historienne Myriam Cottias. L’effort de recherche est loin d’être encouragé par les institutions moralement liées à la traite négrière. Aucune des bourses de recherche distribuées chaque année par la Banque de France ne s’est intéressée à cette question. La Caisse des dépôts et consignations, qui a été chargée du versement des compensations aux propriétaires d’esclaves, reste discrète mais a ouvert ses archives. Ces deux institutions ont cependant accepté de financer la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, mais à distance, via leurs filiales des territoires ultramarins. Comme si la mémoire de l’esclavage ne se cantonnait qu’à ces endroits éloignés de la métropole.

« Indemnisation incalculable »

La reconnaissance des liens avec l’esclavagisme pose l’épineuse question de la réparation. En 2013, le Conseil représentatif des associations noires (CRAN) a assigné en justice la Caisse des dépôts (CDC), lui réclamant des réparations au titre de sa participation à l’esclavage, considérée comme un crime contre l’humanité depuis la loi Taubira de 2001.

« Nous ne disons pas que les entreprises d’aujourd’hui sont responsables, nous disons que certaines ont bénéficié de l’esclavage, c’est-à-dire qu’elles ont hérité de biens mal acquis qui devraient être restitués », explique l’ancien président du CRAN, Louis-Georges Tin. En mai 2015, François Hollande a fermé la porte aux demandes de réparations financières. « L’indemnisation est incalculable en raison du temps, peut-on lire dans le Rapport de préfiguration de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, publié en 2017, le préjudice lié aux faits d’esclavage ne s’avère pas compensable. C’est un préjudice de l’histoire qui ne peut être soldé que par l’histoire, par l’action politique. »

« La première réparation, c’est la réparation de la connaissance, souligne l’historien Pape Ndiaye. Espérons que les entreprises iront plus loin en créant des bourses d’études, ou en finançant des programmes antiracistes. » Le passé de l’esclavage n’est pas si lointain. D’abord parce que « ce système a produit des imaginaires et des théories racistes qui persistent aujourd’hui », selon les mots de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Ensuite parce que le commerce d’être humains existe toujours. « Je ne crois pas qu’une entreprise ignorant la traite négrière puisse être vigilante sur les conditions de travail forcé chez ses fournisseurs, dans ses chaînes d’approvisionnement », estime l’économiste franco-béninois Lionel Zinsou. L’étude du passé permet de mieux éclairer le présent, notamment la manière dont la traite négrière a participé à l’essor de sociétés par actions, des assurances, ou encore du crédit. Pour Lionel Zinsou, « ne pas s’intéresser à cette histoire, c’est ignorer que l’esclavage a été central dans la construction du capitalisme français ».

Par Julien Bouissou