Depuis un peu plus d’un an le Cameroun connaît une crise majeure généralement désignée comme la « crise anglophone ». Elle commence en octobre 2016, lorsque les avocats puis les enseignants des régions Nord-Ouest et Sud-Est se mobilisaient pour dénoncer le non-respect par l’État des spécificités des systèmes judiciaire et éducatif des régions dites anglophones. Bientôt rallié par les étudiants et une partie de la population, le mouvement de contestation a pris de l’ampleur et a développé des revendications fédéralistes et sécessionnistes. Dès les premiers moments de la crise l’État a opposé une répression brutale, parfois meurtrière – encore dernièrement lors des manifestations du 1er octobre 2107 des ONG dénombraient au moins 17 morts. Internet a été aussi coupé pendant 94 jours au début de l’année. Par ailleurs de nombreux militants, manifestants sont en détention, bien qu’une partie d’entre eux ait été libérée courant 2017. La situation continue actuellement de s’aggraver, et le gouvernement impute désormais quatre explosions de bombes artisanales ainsi que la mort très récente de trois gendarmes aux sécessionnistes qu’il qualifie de « terroristes » .

Dans un entretien réalisé le 2 novembre 2017, Yves MINTOOGUE, chercheur en histoire et en science politique, nous parle de cette crise politique grave. Yves Mintoogue est camerounais, vivant actuellement en France. Ses recherches portent sur le mouvement nationaliste camerounais et les mobilisations politiques des couches populaires dans le Cameroun colonial. Il s’intéresse également aux rémanences post-coloniales de ces luttes sociales et politiques, comme le montre le présent entretien. De son point de vue, « le problème anglophone est d’abord une résurgence contemporaine du ‘problème national kamerunais’ 1 ».

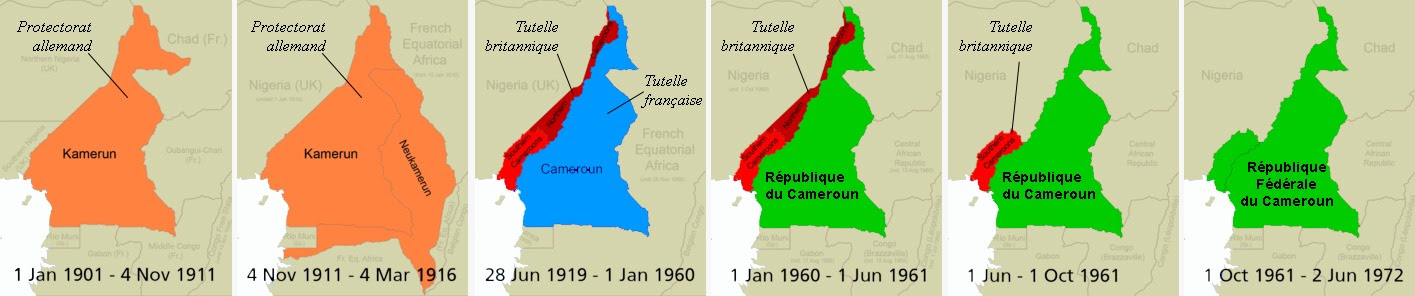

Ndrl: Cette frise chronologie n’est pas exhaustive et reprend ce que nous estimons être parmi les principales dates de ladite crise anglophone.

On aimerait commencer avec une question relative à la dénomination de cette crise et ce qu’elle recouvre en fait : y a-t-il une « crise anglophone » ou est-ce plutôt une crise camerounaise ? Et comment en arrive-t-on à cet état de crise ?

Disons que c’est une addition des deux : une crise anglophone qui est aggravée par le fait qu’elle plonge ses racines dans ce qui est en réalité une crise camerounaise. C’est pourquoi l’observateur non averti pourrait s’étonner que l’on soit passé très rapidement des revendications corporatistes, au départ des avocats et des enseignants, à une revendication politique qui remet en cause la forme de l’État et demande l’instauration d’un système fédéral. Mais la vérité c’est que les revendications corporatistes portaient déjà elles-mêmes la critique sur la forme de l’État. Les griefs des avocats concernant la marginalisation de leur système judiciaire (le Common law) par l’institution judiciaire camerounaise, tout comme les revendications des enseignants, tiennent au fait que les spécificités culturelles, politiques, institutionnelles des anglophones sont, de leur point de vue et depuis plusieurs années, menacées d’assimilation par la culture dominante francophone, parce que le système fédéral qui garantissait le respect de cette biculturalité du pays a été aboli. Et que sous la forme unitaire d’un état dominé par les francophones, il y a une tendance permanente à brider la culture anglophone et à la dissoudre dans un ordre politique, administratif, social, institutionnel qui, somme toute, a été hérité de la France et relève de la culture française ou francophone dominante dans le pays. Le problème est né en réalité de l’abolition du fédéralisme en 1972. Et des mouvements, des voix sécessionnistes et/ou fédéralistes se font entendre dans le pays depuis la fin des années 70 et surtout le début des années 80.

Le Cameroun était au départ une colonie allemande de 1884 à 1916. Lors de la Première guerre mondiale les troupes alliées – françaises et britanniques – ont déclaré la guerre à l’Allemagne dans ses colonies aussi ; c’est ainsi que ses troupes ont été attaquées au Cameroun et que le territoire lui a été ravi comme un trophée de guerre par les britanniques et les français. En 1916, les deux pays se le partagent : les britanniques prennent la partie ouest, au pied du Mont Cameroun, et abandonnent le reste aux français. Ce partage-là est simplement entériné par la Conférence de Versailles2 et les deux parties sont placées sous le système de mandat de la SDN. Lorsque l’ONU est créée à la fin de la Seconde guerre mondiale, ces deux parties du pays deviennent territoires sous tutelles. L’idée d’une réunification qui avait déjà émergé entre les deux guerres s’ancre et devient une des principales revendications des mouvements politiques du Southern Cameroons3, et de l’UPC4 du côté français. Cette idée s’est imposée dans la conscience populaire à un point tel que lorsque le Cameroun sous administration française accède à l’indépendance le 1er janvier 1960, les élites politiques auxquelles la France cède le pouvoir, au détriment des nationalistes, sont obligées de la reprendre pour se donner un semblant de légitimité. Et suite à un référendum organisé par l’ONU, la réunification a lieu le 1er octobre 1961 et les discussions aboutissent à la création d’un État fédéral.

L’ancien Southern Cameroons5 devient donc l’État fédéré du West Cameroon, et l’ancienne République du Cameroun (francophone) devient l’État du Cameroun oriental. Un article de la Constitution, l’article 47 je crois, garantissait le caractère fédéral de l’État et déclarait que toute modification de la Constitution qui porterait atteinte à la fédération serait irrecevable. Mais les élites politiques francophones installées au pouvoir par la France, quant à elles, sont en réalité à ce moment-là dans un processus de centralisation et de concentration du pouvoir visant à étouffer la contestation politique à laquelle ils font face, notamment de la part de l’UPC, y compris par les armes. On est donc dans une situation où un pouvoir fébrile dont la légitimité est contestée de toute part, et qui jusque-là s’efforçait de concentrer tous les pouvoirs, se trouve obligé de composer avec le fédéralisme et donc de partager le pouvoir alors qu’il s’efforce précisément d’instaurer un régime dictatorial. Pour Ahmadou Ahidjo (premier président du Cameroun) et ses alliés francophones la réunification n’a donc jamais été vue que comme un compromis qui, de leur point de vue, ne pouvait pas durer. D’ailleurs si on s’attarde sur cette Constitution de 1961 elle-même, on se rend vite compte que quand bien même la fédération n’aurait pas été abolie, il y aurait très vite eu de graves contentieux, parce qu’il n’y avait pas de prérogatives réservées de façon définitive aux États fédérés. Le processus semblait donc compromis dès le départ et le système fédéral risquait à tout moment d’être vidé de son contenu.

L’affaire s’aggrave lorsque le système fédéral est remplacé en 1972 par un État unitaire, suite à un référendum organisé à l’improviste par Ahmadou Ahidjo pour parachever « l’unité nationale », prétend-il. Le vote a lieu le 20 mai 1972 et le Cameroun devient un état unitaire, dans lequel la minorité anglophone qui avait déjà plus ou moins maille à partir avec l’État sous la fédération a l’impression d’être de plus en plus phagocytée à l’intérieur d’un système trop « francophonisé » . Bref, ils se retrouvent de plus en plus en situation d’ « assimilation », pour reprendre leur propre terme. C’est cette situation-là, et l’absence de réel développement économique, le non-respect de la parité culturelle au niveau de la langue, au niveau du système judiciaire, éducatif, du mode de fonctionnement administratif et d’un certain nombre de valeurs, ainsi que le démantèlement d’un certain nombre de structures et d’infrastructures économiques antérieures à la fédération, qui nourrissent le mécontentement et la revendication de retour au fédéralisme pour beaucoup et les relents sécessionnistes pour d’autres ; ceci au moins depuis le début des années 1980.

De plus, en février 1984 après son accession au pouvoir6 , Paul Biya décide par décret de supprimer le terme « unie » dans le nom qui avait été donné au pays depuis l’unification en 1972, « République Unie du Cameroun »7 . Or « République du Cameroun » était le nom de la partie francophone lorsqu’elle a accédé à l’indépendance en 1960. Et quand M. Biya décide unilatéralement d’y revenir, je crois que juridiquement cela a un sens ; et les élites et les populations anglophones (en tout cas une grande partie) l’ont vécu comme l’acte final d’annihilation de leur identité et de leur assimilation dans l’État francophone créé en 1960.

Le problème a atteint une phase critique dans les années 1980 et 1990 avec le retour au multipartisme. C’est là que les élites anglophones ont exprimé leur malaise de la façon la plus retentissante en organisant en 1993 et 1994 les All Anglophones Conferences (AAC). Celle de 1993 par exemple a rassemblé plus de 5 000 délégués venus de tous les départements des régions South West et North West8 pour réfléchir à ce qu’ils appelaient déjà eux-mêmes dans le document final de la conférence9 « la crise anglophone » ou « anglophone crisis ». Et lorsqu’on consulte cette Déclaration de Buea, on se rend compte que l’essentiel des revendications corporatistes qui ont débouché sur la crise actuelle était déjà contenu dans les griefs que les élites anglophones exprimaient à l’époque. Dans ce document les élites rappellent que la Constitution de 1961 garantissait la forme fédérale de l’État et que son abandon en 1972 a été une trahison. Elles formulent également des revendications économiques, déplorent le mauvais état et l’insuffisance des infrastructures routières, dénoncent les brutalités policières et le non-respect de la dignité humaine et des droits humains, parlent de la marginalisation des anglophones, etc. Donc au milieu des années 90, tous ces problèmes-là sont déjà soulevés et la Déclaration se termine par une revendication claire d’un retour au fédéralisme.

Évidemment ces rencontres ont été réprimées par le pouvoir de Yaoundé qui n’a rien voulu entendre. Lorsqu’il a fallu ouvrir les discussions qui devaient conduire à la nouvelle constitution du pays adoptée en 1996, des élites anglophones y ont été associés ; la plupart d’entre elles ont de nouveau porté la revendication de retour au fédéralisme dont le pouvoir n’a pas voulu tenir compte. Pour faire mine de lâcher du lest il a concédé une décentralisation politique et administrative, inscrite par la suite dans la Constitution de décembre 1996, mais qui n’a jamais été appliquée de quelque manière que ce soit. C’est également suite aux All Anglophone Conferences et à la non-prise en compte par l’État des revendications formulées que le SCNC (Southern Cameroons National Council), que la première grande organisation sécessionniste, a été créée en 1995 par certaines élites anglophones. On peut constater donc en faisant l’historique de la contestation anglophone qu’à chaque étape elle s’est nourrie de la surdité et de la répression opposée par le gouvernement camerounais ; et c’est ce qu’on observe encore aujourd’hui.

C’est donc tous ces problèmes-là, qui sont politiques, qui nourrissent le malaise anglophone, parce que leurs élites et une bonne partie de la population estiment que la parole donnée en 1961 a été trahie, que les droits et les libertés individuelles et publiques ne sont pas respectés, que leur voix n’est pas écoutée et qu’elles ne sont pas suffisamment représentées dans les institutions du pays.

Qu’est-ce que la position du gouvernement depuis un an face à cette crise – le refus de discuter et la répression du mouvement – dit de l’État camerounais aujourd’hui ?

D’abord, l’État camerounais qui est né dans la violence avec la répression, la persécution de l’UPC qui luttait pour l’indépendance dans la partie orientale sous administration française, cet État né dans le crime n’a jamais véritablement décolonisé ses pratiques, ses usages et son rapport à la société en général ; il est né en quelque sorte du fratricide et entend manifestement se pérenniser par les mêmes moyens. Il n’a jamais su dialoguer, débattre avec quel que groupe social que ce soit et, par réflexe, ne sait répondre aux mouvements sociaux que par une brutalité souvent extrême. Ahmadou Ahidjo avait dès octobre 1959, avec la complicité de l’administration française, fait adopter une loi qui lui accordait les pleins pouvoirs ; suite à cela il s’est mis à gouverner par ordonnances à partir de 1961-62. En 1962, les ordonnances contre la subversion ont été adoptées, c’est-à-dire que toute personne qui tenait un discours, avait une attitude plus ou moins suspecte, critiquait la politique gouvernementale, les mesures du chef de l’État, pouvait être accusée de subversion, arrêtée, transportée dans un camp, une des prisons politiques de l’époque, et pouvait disparaître. Il faut savoir que le Cameroun indépendant a vécu sous état d’urgence et état d’exception pendant près de 30 ans. La répression menée contre l’UPC ( légale tout d’abord ) puis contre l’insurrection du mouvement nationaliste indépendantiste, a ensuite muté en mode de gouvernement civil caractérisé par la violence, la répression judiciaire, la politique des disparitions, les assassinats, etc. Et c’est dans ce contexte-là que le régime d’Ahidjo – qui se savait illégitime – a imposé son règne par la violence la plus extrême. Le gouvernement camerounais n’a donc jamais été un gouvernement qui discute, qui négocie avec une faction de la population plus ou moins mécontente. Et c’est depuis cette époque-là que tirer à bout portant, envoyer l’armée sur des populations qui manifestent a été banalisé, parce que des lois d’exception l’autorisaient.

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que lors de la campagne pour le référendum de 1961, un certain nombre d’hommes politiques anglophones étaient opposées à cette réunification-là. Et dans leur campagne, celle d’Endeley10 par exemple, l’un des arguments majeurs qu’ils ont utilisés était que le Cameroun français ou francophone était un pays qui n’avait aucun sens du respect des droits humains et de la dignité humaine, un pays dans lequel les hommes ne pouvaient pas s’exprimer librement, dans lequel l’armée était en train de massacrer les populations. Donc la nature et les pratiques de cet État avait déjà été utilisées par ceux qui s’opposait à la réunification, et cet argument auraient pu la compromettre. La manière dont l’État est en train d’agir aujourd’hui, la manière dont toute tentative, toute velléité, toute protestation des populations anglophones est réprimée, tend à légitimer les arguments d’Endeley et des adversaires de la réunification en général.

Lorsqu’on voit les forces de sécurité et l’armée camerounaise11 intervenir à Bamenda, à Buea ou à Kumba comme c’était le cas le 1er octobre dernier, avec une violence inouïe et des tirs à balles réelles sur des populations non armées et pacifiques, on comprend aisément que la définition du maintien de l’ordre qui est encore en vigueur aujourd’hui dans ce pays est directement issue de l’époque de d’état d’urgence et de l’état d’exception permanents et des ordonnances contre la subversion. Le pouvoir camerounais ne s’est jamais désenvoûté. Et c’est en ce point que le problème anglophone rencontre le problème camerounais qui est que le pays est pris en otage depuis l’indépendance – et même avant – par une élite qui a des intérêts avec un certain nombre de réseaux mafieux internationaux et politiques pour certains notamment ici en France, une élite qui n’a jamais véritablement tenu son pouvoir de la volonté populaire et s’est imposée aux camerounais par la force des armes, et continue aujourd’hui avec la même violence, les détournements de fonds, la gabegie, le pillage des ressources, avec la même tendance à ne répondre de rien, à n’être responsable de rien, quel que soit ce qui arrive dans le pays ; voilà le problème de fond. Les camerounais n’ont jamais véritablement élu leurs dirigeants – je veux dire de façon démocratique – et le pouvoir est contrôlé par des élites politiques et administratives qui n’ont jamais travaillé pour l’intérêt du plus grand nombre. Il y a un conflit pratiquement dans tous les domaines entre la société et l’État, si je peux résumer en ces termes-là le problème camerounais qui, tant qu’il durera, tant que le pouvoir échappera à tout contrôle démocratique, tant que la voix des populations comptera pratiquement pour rien, des crises comme la « crise anglophone » et d’autres contentieux de ce genre ne cesseront pas d’éclater, et c’est à terme l’intégrité même du pays qui sera menacée.

Cette crise est souvent qualifiée d’identitaire par le gouvernement ; en quoi est-ce la délégitimer?

Effectivement de mon point de vue, qualifier cette crise d’identitaire peut, dans certains contextes, participer d’une entreprise de délégitimation. D’abord parce que la qualifier ainsi revient pour une part à nier ses fondements politiques qui sont profonds, liés à l’histoire et à la nature de l’État camerounais et au fait qu’à son origine il y a une forfaiture et un abus politique. Un engagement inscrit dans la Constitution et qui était au fondement de la réunification a été violé. Ensuite parce que la réunification des deux Cameroun était aussi une reconnaissance institutionnelle du fait que le Cameroun postcolonial est une nation multiculturelle mais avec un État biculturel. L’État reconnaissait et assumait deux héritages politiques, institutionnels, administratifs, linguistiques, etc. Que cette biculturalité ne soit pas respectée et que cela provoque des mécontentements est d’abord un problème politique.

Il y a dans la désignation de « crise identitaire » au moins deux choses, je pense. Premièrement il y a une négation ou une sous-estimation du fait que cette partie du territoire a été une entité politique avec ses propres institutions, même si son indépendance et son intégration dans la fédération ont été concomitantes. Des populations qui sont allées voter, qui forment une communauté politique qui a été consultée plusieurs fois, lorsqu’elles se plaignent de problèmes à l’intérieur de cette communauté politique, je ne trouve pas juste de dévaluer leurs revendications d’égalités de droits et de traitement en les qualifiant d’identitaires. Je suis tenté de dire que si on leur conteste le droit à une identité, il fallait déjà le faire au moment du référendum de 1961, car s’ils ont été seuls à voter, c’est bien qu’on reconnaissait que quelque chose de spécifique les liait. Parler rapidement de crise identitaire c’est nier qu’il y a une culture politique, administrative, institutionnelle ainsi qu’une mémoire dont ils ont hérité et que le pays a reconnues à travers la forme fédérale de l’État. Et puis, celui qui profite d’un ordre injuste a toujours tendance à ne pas voir sa propre domination, et à ne pas voir que cette domination peut avoir quelque chose d’identitaire, elle aussi. Les camerounais francophones peuvent bâtir un État où les organes du pouvoir exécutif sont calqués sur le modèle français, les grandes écoles du pays peuvent calquées sur le système français, la justice, le système de santé, etc. peuvent être des copiés-collés éhontés et mimétiques du modèle français, mais de leur point de vue ce ne sera pas « identitaire ». Ils sont plus prompts à voir « l’identitarisme » des autres. Je pense que tant qu’il y a d’une part une culture francophone qui domine le pays, qui n’est remise en cause par personne, tant que nos élites politiques ne semblent pas avoir suffisamment d’imagination politique pour concevoir un modèle proprement camerounais qui dépasserait les identités coloniales et qu’ils se contenteront de gérer la routine, on ne pourra pas sérieusement accuser les anglophones de se battre pour préserver leurs spécificités culturelles et de refuser de se laisser francophoniser.

En outre, cette étiquette de « crise identitaire » fait fi de la diversité et de l’hétérogénéité des voix qui existent au sein du mouvement en cours. Ce sont en général ceux qui veulent laisser croire qu’il ne s’agirait que d’un vulgaire mouvement irrédentiste et sécessionniste. Ce qui n’est évidemment pas le cas. Il existe plusieurs courants, les uns fédéralistes, les autres sécessionnistes et d’autres encore qui se contenteraient bien d’une décentralisation effective. Ces trois courants (au sein desquels il existe encore des tendances différentes) sont aujourd’hui représentés au sein de l’élite anglophone par des figures telles que l’avocat Félix Agbor Balla et Fontem Neba du CACSC (Cameroon Anglophone Civil Society Consortium), Yvo Tapang Tanku ou encore Paul Ayah qui sont des fédéralistes, Wilfred Tassang du SCACUF (Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front), Boh Herbert du MoRISC (Movement for the Restoration of Independance of Southern Cameroons) ou encore Sisiku Ayuk Tabe du GC (Governement Council) qui sont des sécessionnistes, et enfin d’autres comme Kah Walla qui reconnaît le fait qu’il y a bien un problème anglophone qu’il faudrait le régler mais marque sa préférence pour un État décentralisé.

Donc à quoi rime cette volonté d’homogénéisation d’un mouvement aussi hétérogène, en le taxant simplement « d’identitaire » ? Il y a certes des revendications qui sont formulées par des acteurs qui parlent en tant qu’« anglophones » mais il me semble que ce n’est pas la première région du monde où des éléments identitaires ont été invoqués pour servir des causes qui peuvent être politiques, voire progressistes. L’identité n’est pas seulement invoquée pour se replier sur soi-même. Le mouvement afro-américain des droits civiques aux États-Unis, les mouvements afrodescendants aujourd’hui en Europe, les revendications des minorités sexuelles dans le monde, on peut aussi les qualifier de revendications identitaires si on veut ; tout dépend des mots qu’on décide d’employer ; et ces mots ne sont pas neutres. Ils peuvent participer d’une volonté de disqualification ou de délégitimation. Si on se mettait à qualifier les revendications des mouvements féministes « d’identitaires », sémantiquement ça fait sens, mais politiquement c’est leur dénier une véritable légitimité. Ce que je veux dire c’est qu’il y a des identités qui sont plus politiques que d’autres et gagnent ainsi en légitimité ; parce qu’elles deviennent le miroir grossissant de formes spécifiques de domination et d’oppression, de problèmes de diversité et d’égalité de droits, de problèmes de redistribution des ressources au niveau local, que les groupes majoritaires ou dominants refusent souvent de voir parce que cette cécité les arrange bien. Dans un tel contexte, ces identités ne valent plus seulement pour elles-mêmes ; car elles deviennent le symbole d’autre chose, de causes éminemment politiques et progressistes dont les enjeux dépassent largement le cadre du groupe qui est concerné au premier chef. Il y a des courants au sein du mouvement anglophone qui sont porteurs de valeurs démocratiques, progressistes et inclusives. C’est notamment le cas pour le courant qu’incarne l’avocat Agbor Balla et Fontem Neba, les leaders du CACSC. On ne peut pas se permettre d’englober leur lutte, indistinctement et sans nuance, sous le qualificatif assez infamant et dépréciatif de « mouvement identitaire ».

Ceci dit, on ne peut pas nier qu’il y a aussi un processus de radicalisation qui est en cours depuis le début et qui s’est accentué ces derniers mois, nourri par la répression brutale du gouvernement camerounais. Les voix les plus lucides ont de plus en plus de mal à se faire entendre au sein des organisations qui canalisent la mobilisation. Beaucoup ne veulent plus s’entendre dire que les solutions qui peuvent sembler les plus faciles pourraient n’être au final que des impasses. Le courant sécessionniste gagne en popularité et ses leaders, se sentant pousser des ailes, ont de plus en plus de mal à supporter la contradiction et les avis divergents. Du coup, des purges, des « excommunications » et des « lynchages » se sont multipliés ces dernières semaines à travers des communiqués et des déclarations diffusées sur les réseaux sociaux, sur fond d’intrigues, de conflits personnels et de querelles de toutes sortes. Si la tendance actuelle se poursuit, les idéaux de justice et d’équité dont cette crise est porteuse en prendront sans doute un coup et le mouvement perdra probablement une bonne part du capital de sympathie dont il bénéficie.

J’aimerais revenir sur l’épisode des drapeaux ambazoniens qui ont été hissés au Cameroun fin 2016, ainsi qu’aux ambassades au Canada et en Allemagne par des sécessionnistes les 7 et 11 août 2017. Il y a eu beaucoup de réactions hostiles au mouvement anglophone à ces moments-là, beaucoup semblant tenir à l’idée d’une nation camerounaise indivisible derrière l’État. Tu as réagi en publiant un texte12 fin août : « La crise anglophone et les moudjahidines du drapeau ». Est-ce que tu peux nous résumer ton propos ?

L’idée du texte était de pointer du doigt et de dénoncer une espèce de sentiment « patriotique », une forme de nationalisme sans idées et sans projet éthique que je qualifiais d’ailleurs de rance, réactionnaire et qui est nourri au Cameroun depuis un certain nombre d’années, qui grandit, qu’on a vu à l’œuvre à un certain nombre d’occasions, et qui s’exprime encore à l’occasion de cette crise anglophone. Je pense que ce type de logique est d’ailleurs observable dans d’autres pays en Afrique. C’est une forme de « patriotisme » qui se manifeste par la célébration quasi inconditionnelle d’éléments de la souveraineté ou d’emblèmes du pays et par l’évocation du territoire national sans jamais donner l’impression que, dans le Cameroun qu’ils disent défendre et qui semble leur être si cher, il y aurait quelque valeur humaniste à défendre et qui serait au fondement de la communauté politique. Ce sont des voix qui régulièrement s’élèvent pour prétendre défendre le Cameroun qui serait menacé de « déstabilisation » à telle ou telle occasion, ou qui ne serait pas suffisamment aimé par tel ou tel groupe de camerounais. C’est une espèce de « patriotisme » vide, dogmatique et qui fonctionne à la manière d’un fanatisme religieux, et encore une fois que je trouve extrêmement dangereux. Je disais dans le texte que : « ce « patriotisme » fétichiste proscrit tout esprit critique et, parce qu’incapable de persuader, il cherche à fonder la communauté politique sur la coercition, la peur, l’obéissance servile et l’intolérance. »

Comment s’est-il exprimé dans cette crise ? Lorsque les avocats ont été brutalement réprimés à Bamenda et Buea, lorsque les étudiantEs ont été répriméEs, violéEs, battuEs, obligéEs à se vautrer dans les eaux d’égouts, que les images ont circulé sur internet, on n’a pas vu de véritable indignation chez beaucoup de ceux qui se sont par la suite pressés de brandir des drapeaux camerounais. On ne les a pas entendu dire que « non ce n’est pas possible que dans notre Cameroun que nous aimons tant, des actes aussi ignobles et scandaleux qui dégradent à ce point l’être humain la dignité humaine soient causés ». Lorsque les forces de sécurité ont tiré sur les manifestants à Bamenda en novembre 2016 et qu’il y a eu les premiers morts, on n’a pas entendu ces gens-là protester ; dans la plupart des cas ça a été le silence de beaucoup de ces camerounais majoritairement francophones.

C’est à la suite des premiers morts, victimes de la répression, en novembre 2016 que des drapeaux camerounais auraient été brûlés pour la première fois (je parle au conditionnel parce que, personnellement, je n’ai vu aucune image de drapeau en feu, à cette époque) et que les premiers drapeaux sécessionnistes ont été hissés à Bamenda. Les réseaux sociaux se sont enflammés, un bon nombre de camerounais francophones ont exprimé leur indignation, et je comprends que certains puissent être choqués lorsque le drapeau national est brûlé. Ce que je comprends moins c’est que ceux-là qui sont choqués pour cause de drapeau brûlé n’expriment pas la même indignation lorsque l’armée ou la police de leur pays tire sur leurs concitoyens, leurs frères, parce qu’ils sont descendus dans la rue pour manifester et qu’ils en meurent. Dans ce contexte-là que l’on en vienne à vouer aux gémonies les jeunes qui ont brûlé un drapeau et que l’on ne dise pratiquement pas un mot sur le fait qu’il y a eu morts d’hommes et qu’il y a des gens responsables de ces morts-là, je trouve ça extrêmement troublant.

L’idée du texte était donc de dire que cette forme de « patriotisme » est train d’inverser les valeurs au Cameroun et de nous donner l’impression que « l’État », « la nation », « la patrie » – qui sont d’ailleurs des concepts importés qu’on le veuille ou non – devraient avoir plus de valeur que la vie des femmes et des hommes qui constituent et qui donnent sens aux entités auxquelles on donne ces noms de baptême. L’autre chose c’est que tout ceci prend souvent les allures d’un discours pour la libération du Cameroun, ou de l’Afrique en général, et de lutte contre le néocolonialisme et l’impérialisme. Mais ils oublient que les personnes qui sont abattues sont, à tous points de vue, beaucoup plus africaines que les drapeaux qui ont leur préférence. Donc l’idée c’était de dénoncer une inversion des valeurs encouragée par le gouvernement camerounais parce que, plutôt que de faire face aux vrais problèmes à l’origine de la crise et de travailler à les résoudre, elle lui permet de faire diversion en fustigeant les « mauvais compatriotes », des « anti-patriotes » qui brûlent le drapeau, qui veulent faire sécession, qui « n’aiment pas le Cameroun », etc. S’ensuit une série de raccourcis discursifs qui visent à légitimer l’idée que tirer sur les manifestants à bout portant, donc les exécuter sommairement, serait légitime.

J’essayais aussi d’interroger l’histoire de ce drapeau lui-même, notre drapeau national. L’idée était de dire que si on veut véritablement se dire « patriote » ou nationaliste au sens où en tout cas les nationalistes camerounais de la période de l’indépendance l’entendaient, je ne sais pas si on peut se prosterner devant ce drapeau sans l’interroger. Parce qu’il a été adopté dans un contexte où le pouvoir colonial et ses alliés locaux combattaient par les armes ceux qui luttaient pour l’indépendance et qu’il avait alors été instrumentalisé pour délégitimer leur lutte.

Au fond ce texte est né de l’indignation de voir qu’on abandonne l’essentiel pour défendre des « fétiches », comme je les appelais ; le drapeau, des concepts, des symboles dont beaucoup ne connaissent même pas vraiment l’histoire et le contexte d’adoption et qui sont porteurs d’une part d’imposture comme je le disais. L’on semble accorder plus d’importance à toutes ces bagatelles qu’au souci de cohésion des cœurs et de préservation de la vie des êtres humains. On ne peut pas prétendre être « grand patriote », « aimer le Cameroun » et penser quand même que ce pays qu’on voudrait uni doit se construire sur les ruisseaux de sang d’une partie de ses fils, simplement parce qu’on estime que les idées qu’ils portent sont « mauvaises » ou « illégitimes ». C’est aussi parce que Ahidjo et les français pensaient que les idées de Um Nyobe, de Moumié et des upécistes en général étaient « illégitimes » qu’ils les ont massacrés ; c’est parce que Biya pensait en 1992 que les idées de ceux qui se battaient pour la démocratie étaient « mauvaises » qu’il en a fait tuer des centaines ; c’est parce qu’en 2008 le régime pensait que les manifestations des jeunes descendus dans les rues étaient « mauvaises » et « illégitimes » qu’il les a fait abattre, voilà. Et si nous normalisons le fait de tirer tout le temps sur ceux qui défendent des idées qu’on ne partage pas, beaucoup d’entre-nous serons bientôt morts.

Et il faudrait peut-être rappeler, à l’intention de ceux qui semblent particulièrement attachés à l’ordre étatique actuel et à ses lois, que les sécessionnistes restent des citoyens camerounais, au même titre que ceux qui pillent les caisses de l’État, ceux qui font tirer sur des manifestants pacifiques, et au même titre que tous les citoyens plus ou moins ordinaires que nous sommes tous. Et le sécessionnisme est une idée politique qui a le droit de s’exprimer comme une autre, dans un pays qui garantit la liberté d’expression. C’est une idée politique, on peut y adhérer ou y être farouchement opposé, mais les gens ont le droit de s’exprimer et personne ne mérite d’être tué parce qu’il a hissé un drapeau ou qu’il défend une idée. A priori, il ne devrait être considéré comme un délit que si ses promoteurs entreprenaient de le mettre en œuvre par des moyens illégaux et surtout par le recours à la violence. Je parle ici de légalité ; je ne suis pas en train d’interroger sa légitimité. En plus, les faits montrent que la répression a plutôt contribué à populariser le courant sécessionniste en lui fournissant des martyrs.

Si la crise oppose des populations et des élites anglophones à l’État, la question de la position des francophones reste cruciale ; en tant que communauté politique dominante dans le pays et dans le système que dénonce le mouvement de contestation anglophone, mais également en tant que concitoyens témoins de la répression du mouvement. Pourtant on observe un certain silence… Que peut-on dire de ce silence des francophones?

C’est une question difficile parce qu’elle évoque une situation désolante, et aussi par sa complexité. Il faudrait d’abord nuancer le propos lorsqu’on parle du silence des francophones. En écoutant ce qui se dit dans l’espace public, on a effectivement l’impression qu’une majorité de francophones est silencieuse, lorsqu’elle ne soutient pas carrément la répression du régime ou en tout cas exprime une certaine indifférence à l’égard de la crise. Ceci dit il n’y a pas de statistiques sur la question, mais c’est vrai que si on se fie à ce qu’on entend dans les talk-shows camerounais, radios ou télés, ou à ce qu’on lit sur les réseaux sociaux, il y a effectivement une partie de la population et des élites francophones qui soit se tait, soit tient un discours pour le moins ambigu sur cette crise. Mais je pense qu’il est important de souligner le fait qu’il y a plusieurs voix différentes qui se font entendre. Voilà, je voulais nuancer, pour ne pas être accusé de « francophones bashing » ! (rires)

Maintenant si on admet qu’il y a effectivement une bonne part de silence et d’incompréhension, voire d’hostilité, deux raisons importantes me semble devoir être évoquées pour clarifier cette question. La première est celle qui est généralement invoquée par ceux qui agissent ainsi pour justifier leur attitude et qui doit être rappelée pour être réfutée, car je la trouve très contestable. Ils évoquent très souvent le fait que les revendications sont énoncées en termes identitaires ; c’est-à-dire qu’elles concernent exclusivement les anglophones. Or, de leur point de vue, un bon nombre des maux dont souffrent ces régions (North West, South West) sont le lot commun de toutes les autres régions du pays. L’argument est donc que les revendications ne seraient pas inclusives et que si elles avaient été formulées différemment, ils auraient rejoint ou du moins soutenu la protestation. Le fait est que lorsque les grèves des avocats et des enseignants ont commencé, les revendications étaient certes corporatistes, mais elles portaient sur des discriminations liées à leur différence culturelle. Dès le départ donc, ces revendications ne pouvaient pas être « inclusives » au sens où l’entendent ceux qui tiennent ce discours, dans la mesure où c’est précisément dans la différence culturelle et linguistique qu’il y avait inégalité de traitement et discrimination. Les plaintes dénonçaient un ordre des choses trop francophone ; de quelles manières fallait-il donc l’exprimer pour que les francophones, à qui cet ordre profite, se sentent « inclus » dans les demandes d’équité des anglophones ? Cet argument ne me semble donc pas vraiment valide, dans la mesure où il refuse de voir en quoi le problème anglophone n’est pas réductible aux problèmes économiques, sociaux ou infrastructurels communs à toutes les régions du pays.

L’autre explication qui, elle, me semble plus pertinente (sans être exclusive) : je pense que les camerounais francophones ont été depuis beaucoup plus longtemps et avec beaucoup plus de violence exposés à la brimade, à la répression, la violence systémique, physique, mentale et symbolique que le pouvoir a exercé sur les populations du pays depuis 1956, puis les lois d’exception et les ordonnances contre la subversion dont je parlais auparavant. C’est quand même dans la partie francophone du pays qu’on coupait les têtes des résistants nationalistes qu’on exposait ensuite sur les places publiques, c’est là qu’on organisait des exécutions publiques de ceux qui étaient condamnés à mort pour cause de « subversion ». Lorsque Ernest Ouandié a été exécuté à Bafoussam en 1971, par exemple, les populations ont été rassemblées sur la place publique pour assister à cette scène macabre extrêmement violente. Il y a une politique qui visait à exposer les gens dès le plus bas âge à la violence inouïe de l’État, qui participait d’une forme de banalisation de la vie humaine, et qui a contribué à installer dans l’inconscient des camerounais (de la partie francophone du pays) une forme de mépris de la vie humaine et de normalisation de l’humiliation, de la brimade et de la toute-puissance de l’État. On ne peut pas nier que cette politique, l’action psychologique, ces pratiques-là, qui étaient pensées, qui n’étaient pas accidentelles, aient véritablement eu de l’effet. Cette accoutumance aux massacres et à l’horreur a contribué à mettre dans le crâne de beaucoup d’entre nous, comme c’était le cas au temps de l’esclave des Noirs, que nos propres vies et celles des nôtres valent moins que des drapeaux ou des édifices, et peuvent être traitées avec un souverain mépris que certains ont intégré et qu’ils justifient sans voir le niveau destruction de leurs ressources morales et psychiques que cela trahit.

La situation n’était pas exactement la même dans l’État fédéré du West Cameroon, qui avait une autre culture politique et où les populations n’étaient pas traitées avec la même brutalité, même si l’état d’exception et l’état d’urgence avaient été étendus là-bas13 . Il y avait un relatif respect des libertés individuelles, etc. Je veux dire que le travail de brutalisation mentale et de destruction des ressources psychiques et intellectuelles mené contre les populations dans ce qui était à l’époque le Cameroun oriental n’a pas vraiment été en vigueur dans le Cameroun occidental. Donc les populations du West Cameroon ont pu garder une certaine disposition à l’indignation même face à l’injustice. Que gouverner et administrer le pays soit devenu une manière de poursuivre la guerre entreprise contre l’UPC, si je puis le dire ainsi, explique pour une part la peur, l’espèce de paralysie sociale qui s’est emparée d’une partie de la population du pays, et cette espèce d’accoutumance à la violence dont nous parlons.

Mais ça va plus loin. Là où ça devient problématique c’est que certains ne se contentent pas seulement de ne pas réagir face à l’injustice ou aux crimes qui se multiplient dans les régions anglophones ; ils vont jusqu’à s’en prendre à ceux qui protestent, et finissent par reprendre purement et simplement le discours du pouvoir qui consiste à les ranger sans nuance sous l’étiquette de « sécessionnistes qui veulent attenter à la sécurité de l’État ». C’est avec ce type de raccourcis et d’amalgames qu’on criminalise le mouvement actuel. Et ce discours-là porte. Il n’y a pas longtemps, un journaliste a traité les manifestants de « cafards », un autre les a qualifié de « terroristes », et a appelé le gouvernement à décréter l’état d’urgence dans les régions en crise et à procéder à des rafles14 . Le gouverneur de la région du South West a qualifié les manifestants de « chiens » et il est toujours en fonction… Se développe donc un discours qui animalise ceux qui protestent et ne leur reconnaît plus un visage tout à fait humain. Et cela n’est pas sans effet sur les populations et les mentalités. C’est inquiétant et ces gens devrait répondre de leur venin devant les tribunaux. On sait bien maintenant que les délires haineux qui mènent aux massacres de masse commencent souvent dans le langage ; c’est en les désignant comme des « cafards » ou des « chiens » qu’on commence par expulser de l’humanité ceux qu’on considère comme des indésirables, afin de pouvoir ensuite s’en débarrasser sans trop d’états d’âme.

(Marche du 21 octobre 2017 à Douala à l’appel de la section Littoral du SDF).

Ceci dit, beaucoup d’autres Camerounais des autres régions du pays ont aussi manifesté leur sympathie et leur soutien au mouvement social en cours. Il y en a eu beaucoup d’initiatives citoyennes visant à exprimer de la sympathie et de la solidarité à l’égard de ceux qui résistent dans les régions du South West et du North West, et à se dissocier de la politique répressive qui est en train d’être menée et qui a déjà causé plus d’une centaine de morts, d’après plusieurs sources15 . Une marche de solidarité et contre la répression des manifestants a également été organisée le 21 octobre dernier à Douala par la section locale du SDF (Social Democratic Front) et à laquelle plusieurs autres formations politiques et associations prévoyaient de se joindre. Après l’avoir autorisée, le pouvoir l’a finalement interdite et militarisé la ville pour ne pas donner libre cours à un vaste élan de solidarité à l’égard des populations victimes de la répression du 1 octobre. Mais beaucoup de groupes ont bravé l’interdiction et ont marcher, tant bien que mal. Tout ceci montre qu’on ne peut pas vraiment parler du « silence des francophones » ; il y a un réel soutien, même s’il est lui-même réprimé et dissuadé par le gouvernement camerounais qui n’a évidemment pas intérêt à le voir s’exprimer ouvertement. La crise s’est enlisée à un point tel que, du côté de l’opinion publique francophone comme du côté de la contestation anglophone elle-même, ce sont les extrémistes, les réactionnaires et les faucons qui se font le plus entendre en ce moment ; mais rien ne prouve qu’ils constituent l’écrasante majorité de la population.

Interview réalisée par Cases Rebelles le 2 novembre 2017.

Source: CASES REBELLES