La France s’est engagée à ouvrir ses archives concernant la répression féroce qui s’est abattue, au tournant de l’indépendance, sur les militants nationalistes de l’UPC. Mais au Cameroun, les plaies n’ont pas encore cicatrisé.

Les chutes de la rivière Métché ne sont pas spectaculaires. Ce sont de grosses cascades, situées à quelques kilomètres de Bafoussam, dans l’ouest du Cameroun. Mais toutes les nuits, selon un témoignage recueilli par les auteurs du livre Kamerun !, « un camion allait [y] déverser des gens ». Les récits terrifiés d’anciens maquisards le confirment, tout comme le journal de marche et des opérations de la gendarmerie du Cameroun, qui signale, le 12 septembre 1959, la disparition d’un officier français. Une disparition dont Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa ont remonté le fil et qui illustre la sanglante répression menée par l’armée française contre les nationalistes camerounais de 1955 à 1960.

Qu’est-il arrivé cette nuit-là ? « Un prisonnier, se sachant condamné, s’est approché de l’officier de gendarmerie français chargé de l’étrange expédition et l’a soudain emporté avec lui dans le vide, raconte un témoin cité dans Kamerun !. On a cherché pendant des jours le corps du gendarme, sans succès. On a mobilisé les villageois environnants, on les a obligés à plonger pour chercher […]. Ils nous ont dit qu’ils avaient trouvé tellement de crânes, tellement de corps qu’ils ne pouvaient pas reconnaître celui du gendarme. » Le prisonnier, lui, s’appelait Jacob Fossi, mais son nom n’a pu être confirmé que des décennies plus tard. Il avait été condamné à un an de prison pour « maintien de parti dissous ». Ce parti, c’était l’Union des populations du Cameroun (UPC).

Une guerre taboue

Cinquante-six ans plus tard, les chutes de la Métché font encore frissonner les touristes qui les visitent. Un escalier a été aménagé pour descendre jusqu’à l’eau. Des villageois y déposent des offrandes destinées aux esprits des maquisards. L’endroit est devenu un lieu de mémoire consensuel, symbole incontesté et incontestable de l’horreur de la répression coloniale. Mi-septembre, c’est aussi ici que des militants « UPCistes » sont venus par dizaines rendre hommage à Ruben Um Nyobé. Le secrétaire général de l’UPC, tué le 13 septembre 1958 en forêt de Boumnyébel, au cœur du pays bassa, fut pourtant longtemps banni des programmes scolaires. Des générations entières d’écoliers n’ont jamais entendu parler de lui et de ses compagnons.

Le régime d’Ahmadou Ahidjo, arrivé au pouvoir à l’indépendance, en 1960, exécrait cette figure révérée de ces nationalistes qui, jusqu’en 1971, lui donnèrent tant de fil à retordre. Toute référence à celui qui incarnait « l’âme immortelle de l’UPC » avait été interdite. Aujourd’hui encore, à Douala ou à Yaoundé, pas un monument, pas une rue ne porte son nom ni celui des autres. La guerre civile, au Cameroun, n’est pas une époque dont on parle aisément. Beaucoup de protagonistes sont encore en vie, on se dispute toujours sur le nombre de victimes, on se rejette la responsabilité des pires atrocités. Les plaies sont encore à vif.

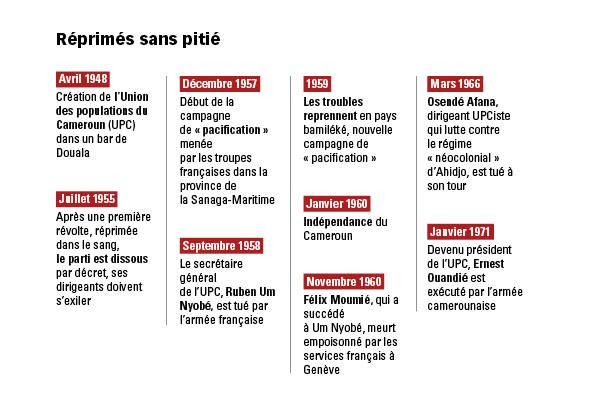

En visite au Cameroun le 3 juillet dernier, François Hollande a évoqué pour la première fois, avec des mots pesés au trébuchet, la répression coloniale : « C’est vrai qu’il y a eu des épisodes tragiques dans l’Histoire. Il y a eu une répression dans la Sanaga-Maritime et en pays bamiléké et je veux que les archives soient ouvertes pour les historiens », a déclaré le président français. L’ouverture des archives suffira-t-elle à faire la lumière sur cette guerre ? On peut en douter. Combien de personnes disparues sans laisser de traces, à l’instar de Jacob Fossi, furent en réalité sommairement exécutées entre 1955 et jusqu’à l’indépendance, en 1960 ? Combien ont perdu la vie entre 1960 et 1971, lors des affrontements opposant la nouvelle armée camerounaise soutenue par des « coopérants militaires » français et la rébellion UPCiste ? Pendant plus de cinquante ans, les autorités françaises et camerounaises ont maintenu une chape de plomb sur cette période trouble.

Le combat de l’UPC pour l’indépendance

À l’époque, la colonisation de ce territoire sous tutelle de la Société des nations puis de l’ONU – après avoir été arraché à l’Allemagne en 1916 – n’est pas une sinécure pour la France et le Royaume-Uni. Une élite locale éduquée prend vite conscience de ce statut qui la différencie des autres peuples colonisés. Les gens se passionnent pour les idéologies et se forment notamment au sein du Cercle d’études marxistes, lancé à Yaoundé par le syndicaliste français Gaston Donnat. C’est ici que se moule le leadership syndical qui portera les idées nationalistes, avant de donner naissance en 1948 à l’UPC. Son credo : l’unification avec la partie anglophone du Cameroun et l’indépendance, tout de suite.

Le parti devient vite la principale force politique face à l’administration coloniale. Son leader, Ruben Um Nyobé, se rend par trois fois à l’Assemblée générale de l’ONU pour plaider cette cause. À partir de 1955, la situation se tend. En mai, des émeutes éclatent dans les villes pour des raisons qui demeurent mystérieuses – et que les archives coloniales pourraient éclairer. Pour les nationalistes, les troubles ont été provoqués par le haut-commissaire Roland Pré, qui cherchait un prétexte pour en découdre avec les communistes de l’UPC. Les manifestants se heurtent aux forces coloniales. Bilan officiel : 25 morts et 62 policiers blessés.

Le 13 juillet 1955, l’UPC et ses organisations annexes sont interdites. « Ruben Um Nyobé craignait de se faire arrêter, alors il déclara : « Je vais prendre le maquis », se souvient Marcel Medjo Akono, qui fut un jeune sympathisant de l’UPC avant d’entamer une carrière dans l’administration post-coloniale. Je lui demandai ce que cela voulait dire, car j’avais entendu parler du maquis corse. Il m’expliqua qu’il allait se cacher. C’était la dernière fois que je le voyais. » Poussée à la clandestinité, l’UPC se disperse.

Jusqu’en 1955, quand l’armée coloniale fait venir les troupes de Bouar [actuelle Centrafrique], il n’y a que des manifestations

Ruben Um Nyobé se réfugie dans sa région natale, tandis que Félix Moumié, Abel Kingué et Ernest Ouandié s’enfuient au Cameroun anglophone avant de s’envoler vers Conakry, Accra ou Le Caire. « Ils sont divisés dès le départ, raconte Marcel Medjo Akono, qui fut successivement gouverneur des provinces de l’Ouest et du Littoral. Certains ne voulaient pas de la violence, arguant qu’ils n’avaient pas d’armes. Jusqu’en 1955, quand l’armée coloniale fait venir les troupes de Bouar [actuelle Centrafrique], il n’y a que des manifestations. La rébellion est arrivée par la suite. »

En 1956, la guerre n’est pas encore totale. Pierre Messmer, le successeur de Roland Pré, est favorable aux négociations avec l’UPC. Mais entre les autorités coloniales et l’état-major des nationalistes, c’est un dialogue de sourds. Après l’échec d’une ultime médiation entreprise par l’évêque de Douala, Mgr Thomas Mongo, les pourparlers sont définitivement rompus. À partir de ce moment-là, Messmer s’interdit de négocier avec des « terroristes ». Cette décision signe l’arrêt de mort de Ruben Um Nyobé. Il sera traqué, trahi et abattu deux ans plus tard.

Entre-temps, l’UPC s’est dotée d’une branche armée et s’est structurée en maquis, en campements regroupant chacun environ 400 combattants à partir desquels elle lance des attaques contre le pouvoir colonial. C’est le début de la sale guerre. Alors qu’au départ ils n’avaient que des gourdins, des lances et des fusils de chasse, les maquisards s’équipent et infligent de lourdes pertes aux militaires. Au cours de la seule année 1957, les combattants de l’UPC commettent 59 attentats en Sanaga-Maritime. Parallèlement, ils mettent en place une administration alternative.

La guerre contre-révolutionnaire, la réponse des autorités coloniales

Les autorités coloniales ne tardent pas à réagir. Les événements de 1955 se produisent un an seulement après la défaite historique de Diên Biên Phu. Pour les militaires, dont la plupart sont des anciens d’Indochine, il n’est pas question d’un autre traumatisme. Ils décident donc d’appliquer les théories de la guerre contre-révolutionnaire visant à dresser la population contre les nationalistes. La propagande assimile l’UPC à de méchants communistes dont l’intention serait, s’ils arrivaient au pouvoir, « de prendre tous vos biens et même vos épouses ». Cette stratégie préconise des mesures radicales telles que vider les villages pour éviter que les rebelles ne s’y cachent, regrouper les civils dans des camps construits aux abords des routes pour acculer l’ennemi dans les forêts, encourager la création de groupes d’autodéfense…

« Les populations étaient autorisées à se rendre dans leurs villages les jeudis accompagnées de militaires. Les autres jours, les villages étaient interdits. Les militaires ratissaient les zones », raconte un officier qui a requis l’anonymat. Des récits parlent de bombardements au napalm. Vrai ou faux ? Les archives coloniales pourraient apporter plus de lumière. Quoi qu’il en soit, la répression fit de nombreuses victimes. Mais nul n’en connaît le nombre exact. Même les estimations sont contestées.

Quel crédit accorder, par exemple, à Max Bardet, pilote d’hélicoptère passé par l’Algérie et Djibouti ? Dans son livre OK Cargo ! (Grasset, 1988), il affirme que des militaires français ont participé à « un vrai génocide » en Afrique centrale. « En deux ans, l’armée française a pris le pays bamiléké du sud jusqu’au nord et l’a complètement ravagé. Ils ont massacré 300 000 ou 400 000 Bamilékés […]. Ils ont pratiquement anéanti la race […]. Les villages avaient été rasés, un peu comme Attila, tu passes, tu ne laisses rien. »

Pour les auteurs de Kamerun !, il est possible que cette affirmation non étayée ait été destinée à nuire à Jacques Foccart. En effet, Constantin Melnik, ancien membre des services secrets devenu responsable de collection chez Grasset, était un ennemi du « Monsieur Afrique » du général de Gaulle. Le livre serait donc une fiction présentée comme une réalité dans le seul but de régler des comptes…

« Je mets quiconque au défi de prouver qu’il y a eu un génocide », s’insurge le général Pierre Semengué, 80 ans, intégré dans l’armée camerounaise dès 1961. « Pour vaincre une rébellion, poursuit-il, on ne procède pas par un génocide. C’est le retournement de l’opinion qui a été efficace. Ce sont les maquisards qui pillaient, assassinaient, enlevaient de jeunes hommes pour les envoyer combattre, kidnappaient des jeunes filles pour leurs besoins sexuels… Nous, on disait aux gens : « Voyez ce qu’ils vous infligent aujourd’hui. Pensez-vous qu’ils puissent mieux vous diriger demain ? » Ensuite, les renseignements ont fusé. Les ralliements aussi. »

La « vérité » de Pierre Semengué

Depuis l’annonce de François Hollande, Pierre Semengué a décidé de dire « sa vérité » aux médias et aux historiens. Pour lui, libre à la France de mettre au jour les archives de cette guerre méconnue. Mais jamais, à partir de l’indépendance, il n’y a eu de « massacre de masse ». D’ailleurs, insiste-t-il, la majorité des attaques de l’UPC était dirigée contre des civils, les « traîtres » et autres « valets des colonisateurs ». Il raconte l’attaque de Ngambé, le 5 janvier 1961, et le traumatisme qu’il éprouva devant le cadavre d’une femme enceinte. Selon son bilan, il y eut ce jour-là une quarantaine de rebelles tués.

Le patriotisme du Cameroun profond n’a pas encore pardonné à la France

Mais pour Basile Louka, 61 ans, universitaire et actuel secrétaire général de l’UPC (le parti a été relégalisé en 1991), le général omet de préciser que les « rebelles tués » étaient des prisonniers sommairement exécutés. Et d’enchaîner : « Que dire du train de la mort parti le 1er février 1962 de Douala pour Yaoundé avec 57 prisonniers, dont 25 mourront asphyxiés ? Une information judiciaire a été ouverte, mais ses résultats sont encore attendus. »

« Le patriotisme du Cameroun profond n’a pas encore pardonné à la France le fait qu’elle ait décidé de faire gérer notre indépendance par des gens qui n’en voulaient pas et n’y étaient pas suffisamment préparés », estime le cinéaste Bassek Ba Kobhio. Dans le contexte actuel, la « vérité » de Pierre Semengué dérange. Les Camerounais sont en quête de figures auxquelles s’identifier. Traiter les « martyrs » de l’UPC de bandits est choquant. Reconnaître, comme cet officier le fit dans un documentaire, que « nous coupions des têtes » pour démentir le mythe de l’invincibilité des maquisards l’est tout autant.

La vérité, celle des archives ou celle de l’armée, est-elle seulement souhaitée dans un pays en proie aux tensions ethniques et sociales ? Quant aux nationalistes, sont-ils prêts à reconnaître leur part dans les malheurs endurés par les populations ? Il reste les arrière-pensées liées aux réparations qui font habituellement suite à la reconnaissance d’un crime d’État. On voit déjà la bataille des ayants droit polluer à son tour l’écriture de l’Histoire…

Par Georges Dougueli, Jeune Afrique