Monsieur le ministre est quelqu’un de bien connu qui officie aux côtés du chef de l’Etat. Ce qui le rend puissant et craint de tous, au point où, malheureusement, il en perd la tête. Un beau matin, il décide subitement de s’introniser chef traditionnel, afin d’accroître encore plus son pouvoir. Mal lui en prend, le jour de son sacre, la joie n’est pas véritablement au rendez-vous. Il est boudé de tout le monde, à commencer par ses cousins du village, et un malheur survient. A travers ce roman, c’est le désir insatiable de grandeur, de puissance et de pouvoir des hommes qui en détiennent déjà énormément au Cameroun aujourd’hui et qui se manifeste entre autre par un retour tonitruant dans les villages pour en devenir les chefs qui est stigmatisé.

Chapitre III

Chapitre III

En sortant de sa concession, Belinga Bidu jeta un coup d’œil méprisant sur la meute de gens qui attendaient de lui demander des services et qui étaient debout, assis, couchés sur le dos sur le gazon, et qui s’étaient levés précipitamment et en sursaut en apercevant son automobile en train de franchir le portail. « Je ne sais pas si tous ces gueux pensent que j’ai été nommé pour leur distribuer tous les matins de l’argent ; même si j’en avais à leur distribuer, je ne le pourrais pas, tous les matins ils sont au moins au nombre de cent, c’est trop », maugréa-t-il.

— Accélère ! ordonna-t-il à son chauffeur, pourquoi as-tu ralenti, ne t’ai-je pas interdit de le faire, hein ? C’est toi qui a pitié de ces mendiants, pas moi. Une bande de vauriens comme ça, qu’ils s’adressent à Dieu qui les a créés, pas à moi. L’Éternel m’a regardé, qu’il le fasse également pour eux s’il le désire, en attendant, qu’ils ne viennent pas m’importuner. Est-ce que je travaille pour eux ? Hein ? Ne ralentis plus jamais quand tu trouves ces cafards sur mon passage, compris ?

Chapitre V

Le téléphone de Belinga Bidu se mit à vibrer dans sa poche. Il sursauta.

— Qui est-ce ? s’enquit-il, en le prenant dans la main et en consultant son afficheur. Il se mit à sourire. Ah ! … Allo ! … Oui ma poule … comment vas-tu ? Euh … oui … moi je pars tout à l’heure … oui … tout à l’heure … mais non … mais non … non, non, pense pas comme ça, pense pas comme ça … t’es dans l’erreur … Venir là-bas maintenant ? Oh là là ààà !!! Mais … te fâche pas … te … te … ok, ok, je viens tout de suite.

Il referma son téléphone et s’adressa à son chauffeur.

— Euh … on part chez les sœurs, là où tu sais.

— Très bien patron, très bien, fit le chauffeur. Aussitôt, il actionna le clignotant de la voiture et s’engouffra dans une ruelle, puis il déboucha sur le boulevard du 27 août 1940.

…………………………

Rapidement, son auto avait atteint la Congrégation du St Esprit, tel était son nom, et le chauffeur avait garé à un coin du parking.

— Attendez-moi là, avait lancé à son chauffeur et à son garde du corps, Belinga Bidu, en descendant de la voiture après que celle-ci se fût immobilisée.

Il avait prestement traversé la longue cour de la congrégation, presqu’au pas de course, et s’était rapidement engouffré dans le bâtiment d’entrée.

— Bonjour, Excellence, l’avait accueilli la sœur de service à la réception assise derrière une vitre dans une salle séparée de l’entrée par un mur. C’est toujours pour la Sœur Agnès?

— Euh … oui, oui, avait répondu, embarrassé, Belinga Bidu, il n’avait guère aimé cette allusion. Il pouvait très bien venir pour quelque autre motif, pas forcément pour la Sœur Agnès. Mais, dès lors que celle-ci le lui demandait, cela signifiait que sa liaison avec elle était déjà de notoriété publique. De cela, il n’en voulait nullement pas.

— Je m’en vais lui dire que vous êtes là, dit la sœur toute souriante en se levant et en disparaissant derrière une porte située au fond de la salle où elle se trouvait.

Belinga Bidu n’attendit pas longtemps. Une porte s’ouvrit à sa droite, et Sœur Agnès s’y logea toute souriante à son tour. Elle l’invita à entrer et à la suivre dans le dédale des salles du monastère. Elle l’entraîna dans une salle où se trouvaient des fauteuils. Celle-ci était destinée aux entretiens avec les visiteurs extérieurs. Elle s’assit en premier, et il l’imita. Elle n’attendit pas qu’il s’assit complétement et explosa.

— Comme ça tu organises ton intronisation comme chef traditionnel dans ton village et tu me le caches ? Hein ? N’est-ce pas ? Tu crois que je n’allais pas le savoir ? Hein ?

Les mots jaillissaient de sa bouche à la manière des balles d’une mitraillette.

— Non ma chérie, ce n’est pas ça, ma chérie, dit Belinga Bidu en posant sa main sur la cuisse de Sœur Agnès.

— Mouf ! Enlève-moi ça, ne fais pas que je te gifle.

— Euh … ma chérie … tenta de nouveau Belinga Bidu de poser sa main sur sa cuisse.

Sœur Agnès se leva. Elle esquissa de la main une gifle. Belinga Bidu jeta sa tête en arrière. Sœur Agnès se mit à le dévorer du regard. Elle avait des flammes toutes rouges dans les yeux. Elle demeura quelque temps debout, respirant fortement. Belinga Bidu éclata de rire. Il se mit à rire en se secouant les épaules. Cela courrouça véritablement et profondément Sœur Agnès. Elle ne demanda plus son reste. Elle lui assena violemment une gifle sur le visage et tenta même de le lui lacérer avec ses ongles. Il se saisit de sa main et la tordit.

— Aie ! lâche-moi, tu me fais mal. Lâche-moi, sinon je crie que tu es en train de vouloir me violer.

Belinga Bidu relâcha aussitôt sa main, épouvanté. Lui, la terreur de la République, une histoire de viol sur le dos, ah non. Il choisit d’être conciliateur.

— Pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi, tout peut s’arranger, il n’y a que la mort que l’on ne peut plus arranger. Par-donne-moi, ma chérie, pardonne-moi. Assieds-toi, ma chérie, et calme-toi. Nous allons arranger. Calme-toi. Nous allons tout arranger.

Sœur Agnès, après l’avoir un moment longuement dévisagé avec dédain, se rassit à sa place, et porta son regard sur le néant. Belinga Bidu s’assura que sa colère s’était quelque peu apaisée avant de parler de nouveau. Il n’osa toutefois plus lui poser la main sur la cuisse.

— Bon, ma chérie, j’ai un petit cadeau pour toi dans la voiture. Je ne pouvais pas venir te voir les mains vides.

Sœur Agnès lui lança un regard plein de suspicion. Puis, elle se remit à regarder dans le néant. Belinga Bidu en déduisit que les choses étaient en train de s’arranger. Il se leva tout doucement. Sœur Agnès demeurait de marbre.

— J’arrive, ma chérie, j’arrive, je vais à la voiture et je reviens.

Belinga Bidu sortit de la salle dans l’indifférence totale de Sœur Agnès. Il ne demeura guère longtemps à l’extérieur. Il revint rapidement, et s’assit de nouveau à côté d’elle. Il l’avait retrouvée dans la même position où il l’avait laissée en sortant. Elle n’avait pas bougé du tout et avait maintenu son regard dans le néant. Belinga Bidu allongea sa jambe et fourra sa main dans la poche avant de son pantalon. Il en retira une liasse d’argent et la lui tendit.

— Tiens ma chérie, c’est ce que je t’ai gardé. Il ne fallait pas te fâcher, pas du tout. Tiens, je t’en prie, prends ça.

Sœur Agnès lui lança un nouveau coup d’œil de suspicion. Puis, apercevant la liasse d’argent, elle lui demanda d’un air totalement détaché :

— C’est combien ?

Belinga Bidu sourit, ragaillardi.

— Un million et demi, ma chérie, un million et demi.

— Deux, répondit plein de mépris, de suffisance et d’arrogance Sœur Agnès, après avoir fait la moue. Elle reperdit aussitôt son regard dans le néant.

Belinga Bidu poussa un soupir d’agacement. Il ne dit plus rien. Elle non plus ne dit plus rien. Ils demeurèrent tous les deux silencieux un long moment. Puis, Belinga Bidu ouvrit de nouveau la bouche en premier.

— Prends, ma chérie, prends ce petit cadeau, je t’en prie.

— Deux, répéta-t-elle de son air suffisant et peu intéressé.

Ils demeurèrent de nouveau tous les deux muets. Puis, Belinga Bidu se leva, et lui dit :

— Je reviens.

Il repartit à son auto et revint sans tarder, et lui tendit cette fois-ci la liasse d’argent sans plus s’asseoir.

— C’est deux millions, dit-il tout résigné.

Sœur Agnès détacha son regard du néant, et lui fit signe de la bouche de déposer l’argent sur le fauteuil. Belinga Bidu s’exécuta. Ils demeurèrent tous les deux encore un moment tout silencieux, lui, debout, elle, assise. Puis il lui dit :

— Bon, ma chérie, je dois partir.

Elle demeura muette. Il répéta : « je dois partir ».

— Envoie une voiture me chercher, répondit-elle finalement.

Belinga Bidu en fut fort embarrassé. Il haussa les épaules d’impuissance, et lui répondit à son tour :

— Demain soir samedi, étant donné que la cérémonie se déroulera après-demain dimanche.

Chapitre XXVIII

* *

*

Plusieurs jours avaient passé. Garincha somnolait dans un fauteuil sur la véranda du domicile de Belinga Bidu. Ce dernier lui avait demandé de s’y rendre directement, lorsqu’il lui avait annoncé, par téléphone, sa venue, puis son arrivée à Minebeza. Le maître d’hôtel de son ami lui avait servi un copieux plat de nourriture et une délicieuse bouteille de vin bouché. Il avait si bien mangé et si bien bu qu’il s’était exclamé à voix basse en claquant des doigts, après avoir longuement et bruyamment roté : « Dieu du ciel, qu’est-ce qu’il est bon d’avoir des amis haut placés ! ». Lorsque son ami était arrivé en fin de journée, celui-ci l’avait aussitôt invité à le rejoindre à l’intérieur de sa villa, et tous les deux s’étaient installés dans l’un des luxueux salons de sa salle de séjour. Ils avaient aussitôt engagé une profonde conversation après les banalités d’usage. Belinga Bidu s’était alors confié à lui en ces termes :

— La terre entière est en train de me tomber sur la tête, je ne sais pas ce que j’ai fait aux gens pour qu’ils me détestent à ce point. A ma connaissance, je n’ai fait que faire du bien, je n’ai causé du tort à personne, je suis un grand croyant, je distribue énormément d’argent à des inconnus. Mais, les gens m’en veulent, ils ne rêvent que de ma mort. Garincha, mon cher Garincha, je suis à bout, mon ami, je suis à bout. Ça tombe bien que tu sois venu. Dis-moi quelque chose, réconforte-moi…

Garincha avait remué ses fesses sur son fauteuil et s’était rapproché de lui. Il avait commencé par s’éclaircir longuement la voix, et s’était mis à parler après s’être également longuement gratté la tête, le regard perdu dans le vide.

— Mon cher Chuck Berry, un proverbe de notre région natale à toi et moi, que tu connais d’ailleurs très bien, dit que (il s’é-tait alors retourné vers lui, et avait plongé son regard dans le sien), « ce qui s’agite trop, finit par réveiller ce qui dort…». Je répète, « ce qui s’agite trop, finit par réveiller ce qui dort… » Chuck Berry, mon cher Chuck Berry, tu t’es trop agité, et tu as fini par réveiller ce qui dort, à savoir, la haine…

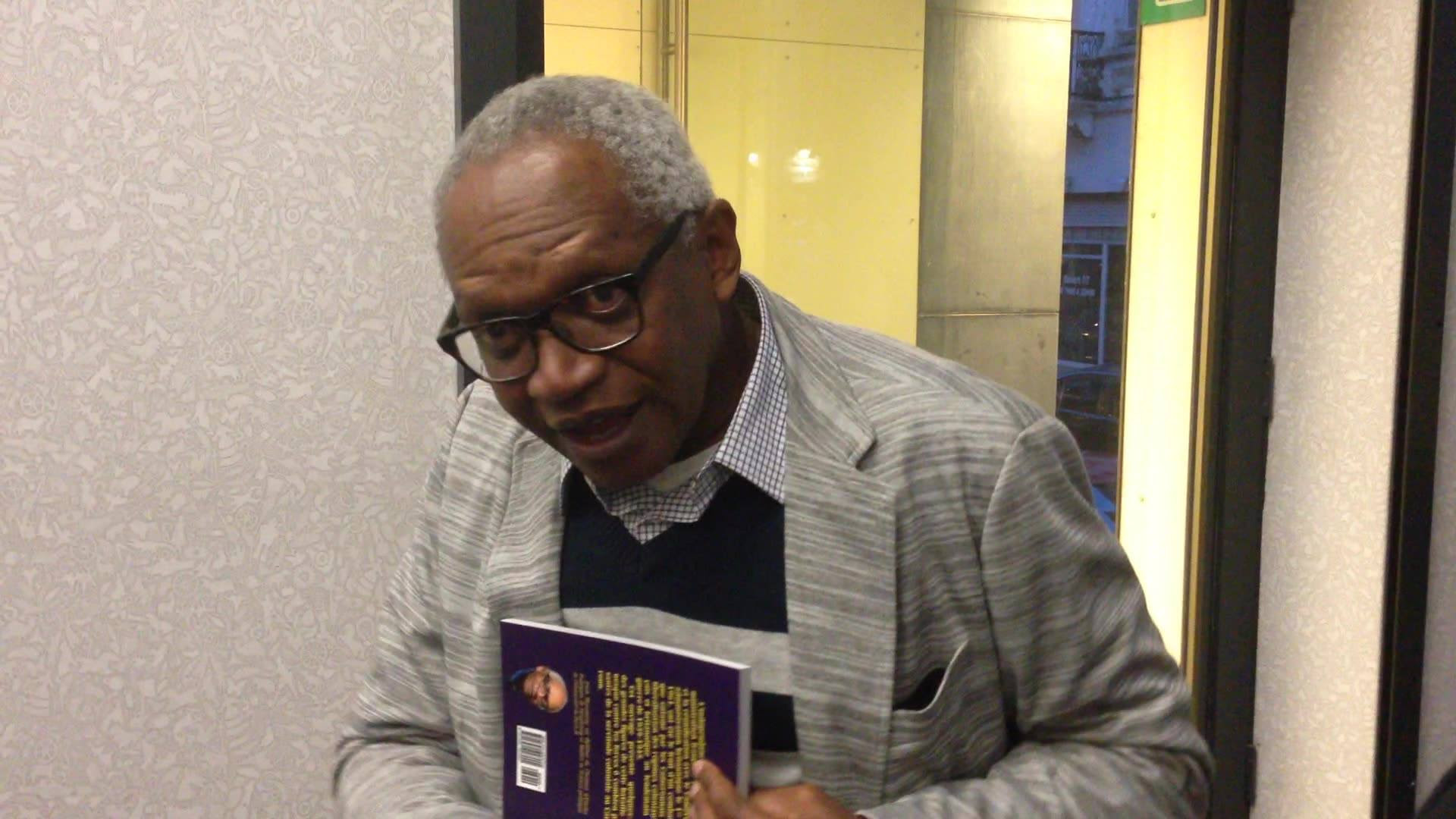

Par Dieudonné Enoh Meyomesse, écrivain ancien prisonnier politique au Cameroun